列車設定基準規程(昭和39年12月19日運達第28号)

輸送管理規程(昭和39年4月総裁達第176号)第27条第1号の規定に基づき、列車の安全、正確、円滑かつ能率的な運転を確保するため、適正な列車設定を行なうことを目的として、列車設定基準規程を次のように定める。

列車設定基準規程

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 列車種別の分類、列車の設定方、列車番号のつけ方並びに列車運転時刻表及び列車ダイヤの調製方については、輸送管理規程によるほか、この規程の定めるところによる。

2 この規程に定めてない事項については、別に定めてあるものによる。

(注)別に定めてあるもののおもなものは、次のとおりである。

| 規程名 | 関係事項 | |

|---|---|---|

| (1) | 列車計画基準規程(昭和 年 月 運達第 号) | 時刻改正及び列車の運転の計画等 |

| (2) | 速度定数査定基準規程(昭和39年12月 運達第30号) | 列車種別の適用方、けん引定数及び基準運転時分の取扱方等 |

| (3) | 運転取扱基準規程(昭和39年12月 運達第33号) | 列車の運転、運転速度、閉そく等 |

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

- (1) 「客車列車」とは、客車により主として旅客の輸送をする列車をいう。

- (2) 「混合列車」とは、旅客と貨物の輸送を兼ねる列車をいう。

- (3) 「電車列車」とは、電車により主として旅客の輸送をする列車をいう。

- (4) 「気動車列車」とは、気動車により主として旅客の輸送をする列車をいう。

- (5) 「荷物列車」とは、主として手小荷物の輸送をする列車をいう。

- (6) 「貨物列車」とは、貨車により主として貨物の輸送をする列車をいう。

- (7) 「特別急行貨物列車」とは、最高速度1時間85キロメートル以上で運転できる貨車で組成された貨物列車をいう。

- (8) 「急行貨物列車」とは、最高速度1時間75キロメートル以上で運転できる貨車で組成された貨物列車をいう。

- (9) 「準混合列車」とは、貨物の輸送を主とし、一部の区間で旅客の輸送を兼ねる列車をいう。

- (10) 「特殊列車」とは、営業用に運転する列車以外の列車をいう。ただし、単行機関車列車を除く。

(列車種別の分類)

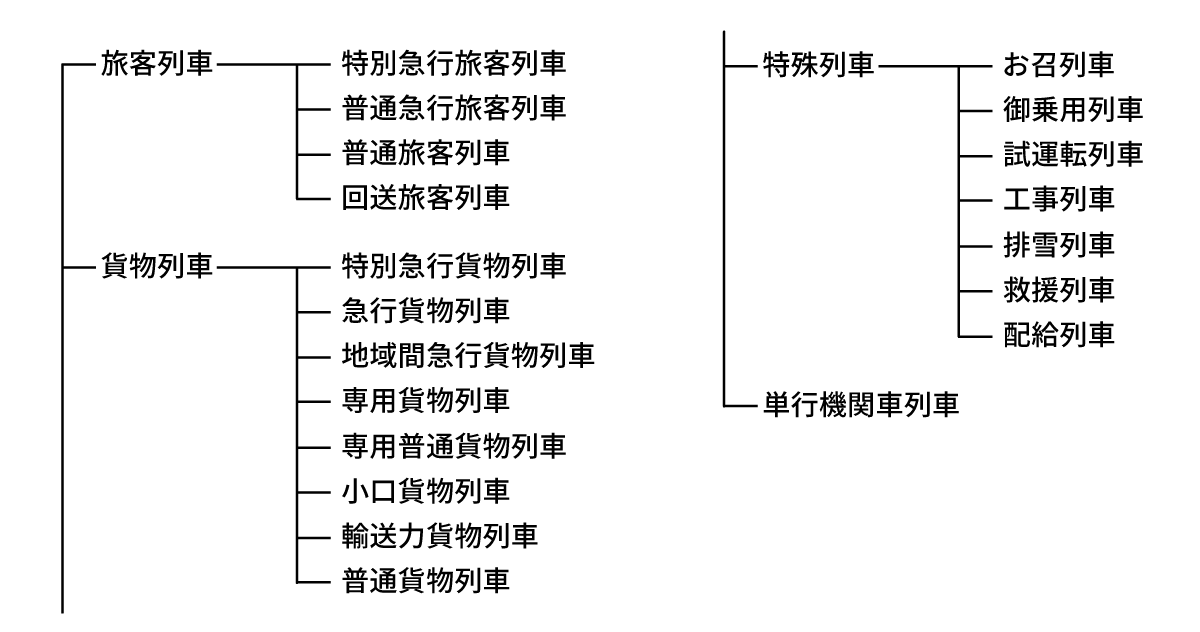

第3条 列車種別の分類は、次の各号に掲げるとおりとする。

-

(1) 旅客列車

-

ア 客車列車

- (ア) 特別急行客車列車

- (イ) 普通急行客車列車

- (ウ) 準急行客車列車

- (エ) 普通客車列車

- (オ) 回送客車列車

- イ 混合列車

-

ウ 電車列車

- (ア) 特別急行電車列車

- (イ) 普通急行電車列車

- (ウ) 準急行電車列車

- (エ) 普通電車列車

- (オ) 回送電車列車

-

エ 気動車列車

- (ア) 特別急行気動車列車

- (イ) 普通急行気動車列車

- (ウ) 準急行気動車列車

- (エ) 普通気動車列車

- (オ) 回送気動車列車

-

ア 客車列車

-

(2) 荷物列車

- ア 荷物客車列車

- イ 荷物電車列車

- ウ 荷物気動車列車

-

(3) 貨物列車

- ア 特別急行貨物列車

-

イ 急行貨物列車

- (ア) 急行車扱貨物列車

- (イ) 急行急送品貨物列車

- ウ 急送品貨物列車

- エ 快速貨物列車

- オ 小口貨物列車

- カ 鉱石貨物列車

- キ 普通貨物列車

- ク 準混合列車

-

(4) 特殊列車

- ア お召列車

- イ 御乗用臨時列車

- ウ 試運転列車

- エ 工事列車

- オ 排雪列車

- カ 救援列車

- キ 配給列車

- (5) 単行機関車列車

第2章 列車の設定方

(列車設定の条件)

第4条 列車の設定にあたつては、次の各号に掲げる条件を考慮し、その適正をはからなければならない。

- (1) 輸送量と輸送力

- (2) 輸送波動

- (3) 列車の使命及び系統

- (4) 列車の配列、時隔及び有効時間帯

- (5) けん引定数及び基準運転時分

- (6) 停車駅、停車時分及び接続時分

- (7) 運転設備

- (8) 余裕時分及び運転取扱時分

- (9) 車両運用、列車組成及び貨車集結方

- (10) 構内作業

- (11) 線路保守間合い

- (12) その他

(列車設定の原則)

第5条 1閉そく区間には、同時運転となる2以上の列車の運転時刻を設定してはならない。ただし、いずれか一つの列車が運転する場合他の列車が運転しないときは、この限りでない。

2 自動閉そく式施行区間においては、続行列車との間隔は2以上の閉そく区間を隔てるように設定しなければならない。

3 行違い又は待避の場合は、相互の列車が円滑に運転できるように設定しなければならない。

第6条 臨時列車の運転時刻設定のため、既設の列車の運転時刻を変更する場合は、つとめて小範囲にとどめなければならない。

2 旅客を輸送する列車の運転時刻を変更する場合は、繰り下げることを原則とする。

(着発線及び運転線路の指定)

第7条 列車を設定する場合は、停車場における着発線を指定しなければならない。

2 前項の着発線の指定は、やむをえない場合のほか、常置信号機の設けてある線路とするものとする。

3 列車の運転上必要のある場合は、運転線路を指定しなければならない。

(列車番号のつけ方)

第8条 列車には、列車番号をつけなければならない。ただし、お召列車及び御乗用臨時列車には、列車番号をつけないものとする。

第9条 列車番号は、記号と4けた以下の数字とからなり、そのつけ方は次の各号に定めるところによるものとする。ただし、別表第1に定める線区及び区間を運転する電車列車については、これによらないことができる。

- (1) 下り奇数、上り偶数

- (2) 1位及び10位の数字

- 旅客列車 1~49(頭又は末尾の記号を附した場合は、これによらないことができる。)

- 貨物列車 50~99

-

(3) 100位の数字

- 線区又は系統を区別する必要がある場合につける。

-

(4) 1,000位の数字

- 定期列車の予備番号 1,000台及び2,000台

- 不定期列車 3,000台

- 不定期列車の予備番号 4,000台

- 臨時列車 9,000台

-

(5) 記号の使用方

-

ア 頭に冠する記号

- 荷物列車 荷

- 回送列車 回

- 試運転列車 試

-

イ 末尾につける記号

- 電車列車 M

- 気動車列車 D

-

ア 頭に冠する記号

2 同一停車場に着発する列車には、同一番号をつけてはならない。

第3章 列車運転時刻表の調製

(列車運転時刻表の記載事項)

第10条 列車運転時刻表(以下「時刻表」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

- (1) 改正した年月日(改訂した場合はその年月日を併記する。)

- (2) 達番号及び達年月

- (3) 停車場名、列車種別、列車番号、速度種別及び運転時刻

- (4) 列車取扱方

- (5) 調製箇所名

(時刻表の調製方)

第11条 時刻表は、別表第2に定めるところにより調製するものとする。

(時刻表の特例)

第12条 電車列車専用区間の時刻表については、特別の事由のあるものは、この章に定める調製方によらないことができる。

(列車設定方の記載事項)

第13条 第10条第4号に規定する列車取扱方には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

- (1) 列車番号のつけ方

- (2) 列車の着発線の指定

- (3) 必要のある場合は、運転線路の指定

- (4) 補助機関車の使用方

- (5) 一定期間を限り運転する列車の指定

- (6) 指定日に運転する列車の指定

- (7) 指定日に停車する列車及び停車場の指定

- (8) 閉そく区間併合の期間、区間及び列車の指定

- (9) 併結運転する列車及び区間の指定

- (10) 貨車の解結制限の指定

- (11) 連結車数の制限の指定

- (12) その他特に指示しなければならない事項

第4章 列車ダイヤの調製

(列車ダイヤの種類)

第14条 列車ダイヤは、列車の時間的推移を図示したもので、用途によつて次に掲げる種類に区分する。

- 1時間目列車ダイヤ

- 2分目列車ダイヤ

2 必要のある場合は、前項の区分によるほか、1分目又は10分目の列車ダイヤを調製することができる。

(列車ダイヤの記載事項)

第15条 列車ダイヤには、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の事由のあるものは、その一部を省略することができる。

- (1) 列車線

- (2) 列車番号

- (3) 停車場名及び停車場の種類

- (4) 下り列車に対する標準上りこう配(千分率)

- (5) 下り列車に対する標準下りこう配(千分率)

- (6) 停車場間の距離(営業キロ程)

- (7) 各停車場ごとの起点からの距離(営業キロ程)

- (8) 機関区(運転所、運転区、気動車区及び電車区を含む以下同じ。)

- (9) 停車場名の電報略号

- (10) 閉そく方式の種類

- (11) 本線の有効長(2分目又は1分目列車ダイヤに限る。)

- (12) 乗降場のある副本線(2分目又は1分目列車ダイヤに限る。)

- (13) 上下列車の退避できる副本線(2分目又は1分目列車ダイヤに限る。)

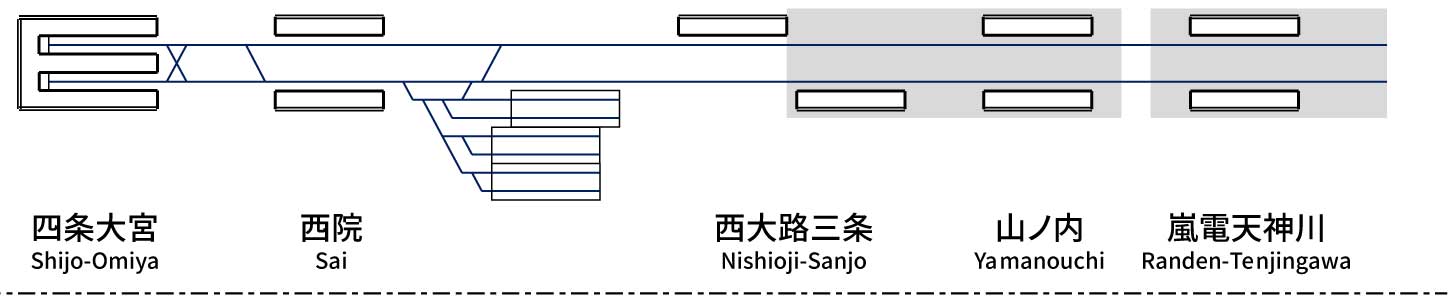

- (14) 電化区間

- (15) 変電所

- (16) 線数の区別

- (17) 本線路にある機関車給水設備(予備も含む。)

- (18) 線路名称

- (19) 調製箇所における整理番号

- (20) 改版ごとの版数

- (21) 実施年月日

- (22) 調製箇所名

- (23) 主要連絡停車場には必要に応じ関係線区の列車運転状況及び連絡船の運航状況

(列車ダイヤの調製方)

第16条 列車ダイヤは、別表第3に定めるところにより調整するものとする。

(列車ダイヤの特例)

第17条 電車列車専用区間の列車ダイヤについては、特別の事由のあるものは、この章に定める調製方によらないことができる。

附則

1 この達は、別に定める日から施行する。

2 この達は、施行の日から3年間有効とする。

(運転局、営業局、船舶局、施設局)

別表第1 (第9条)

- (1) 東海道本線(新幹線)

- (2) 大宮・横浜間京浜東北線電車列車

- (3) 東京・久里浜間の横須賀線電車列車

- (4) 南武線

- (5) 鶴見線

- (6) 横浜線

- (7) 根岸線

- (8) 東京・高尾間の中央線近距離電車列車

- (9) 青梅線

- (10) 五日市線

- (11) 京都・西明石間の東海・山陽線近距離電車列車(作者注:原文ママ)

- (12) 大阪環状線電車列車

- (13) 桜島線

- (14) 阪和線

- (15) 山手線電車列車

- (16) 上野・取手間の常磐線近距離電車列車

- (17) 御茶の水・千葉間の総武線近距離電車列車(作者注:原文ママ)

別表第2 (第11条)

時刻表の規格及び記載方

1 時刻表の規格は、B列5番の用紙を用いて左とじとしなければならない。

2 時刻表の記載方は、次の各号に定めるとおりとする。

- (1) 表紙には、改正した年月日、達番号、達年月及び調製箇所名を記載する。

- (2) 時刻表は、縦に停車場名を、横に列車番号を記載し、下り列車は上方から、上り列車は下方から列車の着発時刻を記載する。

- (3) 下り列車は最上段から始発停車場、列車種別、列車番号、速度種別、運転時刻、終着停車場の順に記載し、上り列車は始発停車場を最下段にし、以下順次下り列車の逆に記載する。

- (4) 時刻表の末尾に列車取扱方を一括記載する。

-

(5) 時刻表に記載する列車種別の略号

- 特別急行客車列車 特急客

- 普通急行客車列車 急客

- 準急行客車列車 準急客

- 普通客車列車 客

- 回送客車列車 回客

- 混合列車 混

- 特別急行電車列車 特急電

- 普通急行電車列車 急電

- 準急行電車列車 準急電

- 普通電車列車 電

- 回送電車列車 回電

- 特別急行気動車列車 特急気

- 普通急行気動車列車 急気

- 準急行気動車列車 準急気

- 普通気動車列車 気

- 回送気動車列車 回気

- 荷物客車列車 荷客

- 荷物電車列車 荷電

- 荷物気動車列車 荷気

- 特別急行貨物列車 特急貨

- 急行車扱貨物列車 急車貨

- 急行急送品貨物列車 急送貨

- 急送品貨物列車 送貨

- 快速貨物列車 快速貨

- 小口貨物列車 小貨

- 鉱石貨物列車 石

- 普通貨物列車 貨

- 準混合列車 準混

- 試運転列車 試

- 試運転列車(電車) 試電

- 試運転列車(気動車) 試気

- 試運転列車(単行機関車) 試車(作者注:原文ママ。「試単」の誤植と思われる。)

- 工事列車 工

- 排雪列車 雪

- 配給列車(電車) 配(電)

- 単行機関車列車 単

-

(6) 前号の略号に冠する記号

- 不定期列車 ※

- 臨時列車 臨

- 時刻を変更した列車 変

- 一定の期間を限り運転する列車 ⧗

- 指定日に運転する列車 ⧖

-

(7) 時刻に附加する記号

- ア 列車の退避の表示 時刻の右側に「(作者注:「(×)」を90°回転させた記号)」を附加する。ただし、個々の列車の着発線を指定した停車場には、省略することができる。

- イ 準混合列車の区間の表示 貨物列車時刻の右側に「(作者注:縦向きの波線)」印を附する。

- ウ 列車の通過の表示 着時刻に相当する位置に「― ― ― ―」印を附する。

- エ 列車の終着の表示 到着時刻の次に「=」印を附する。

- オ 客荷扱をしない停車を表示する場合は、着発時刻を〔 〕で囲む。

-

(8) 時刻の記載方

-

ア 時刻の記載方は、次に掲げる例による。

- 0時00分30秒 0:0030

- 8時09分15秒 8:0915

- 16時45分45秒 16:4545

- 22時50分 22:50

- 24時(到着の場合に限る) 24:00

- イ 始発、終着、主要駅及び時刻とページの移り替る箇所以外の駅においては、分以下だけを記載する。

-

ア 時刻の記載方は、次に掲げる例による。

別表第3 (第16条)

列車ダイヤの規格及び記載方

1 列車ダイヤの規格は次の各号に掲げるとおりとする。

- (1) 1時間目列車ダイヤは、A列2番の用紙を用い、1時間目の幅を20mmとする。ただし、特に必要のあるものは、1時間目の幅を30mmとすることができる。

- (2) 2分目列車ダイヤの1時間の幅は、60mmとする。ただし、必要に応じ、38mmとすることができる。

2 列車ダイヤの記載方は、次の各号に掲げるとおりとする。

-

(1) 列車ダイヤの時刻線及び停車場線

- ア 列車ダイヤの時刻線は、縦線で表わし、左方から右方へ0時から24時までに区切つて1日分とする。ただし、特に必要のある場合はこれによらないことができる。停車場線は、横線で表わし、停車場を順次表示し、その間隔は、おおむね停車場間の運転時分に比例して区切る。ただし、閉そく区間に介在する停車場線は、破線で表わす。

- イ 時刻線は、1時間目又は10分目の列車ダイヤでは6時、12時、18時を、2分目又は1分目の列車ダイヤでは各時の時刻線を、停車場線は主要停車場をそれぞれ太線とする。

-

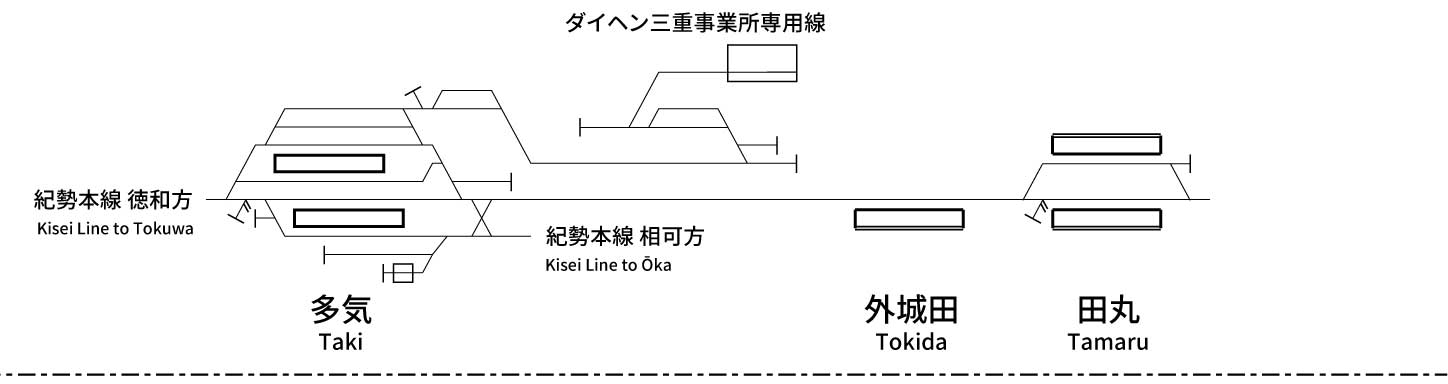

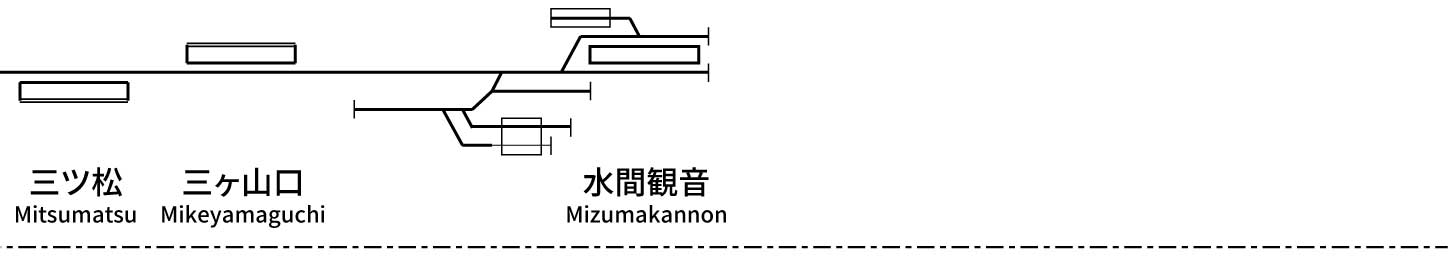

(2) 記載事項及び記載箇所

- ア 線路名称 1時間目又は10分目の列車ダイヤには、上部欄外中央に記載する。ただし、数線区を収録する場合は、各線区の上部に記載する。2分目又は1分目列車ダイヤにあつては左側欄外に記載する。

- イ 調製箇所における整理番号及び改版ごとの版数 ダイヤ上部欄外余白に記載する。

- ウ 実施年月日及び調製箇所名 ダイヤ上部欄外右側余白に記載する。ただし、2分目又は1分目列車ダイヤにあつては左側欄外に記載する。

- エ 列車番号 列車線に沿い、その上方に記載する。

- オ 下り列車に対する標準上りこう配、同下りこう配、各停車場間の距離、各停車場毎の起点からの距離及び停車場名 ダイヤ左側に上記順序をもつて外側から区画して記載する。

- カ 停車場の種類及び機関区所在停車場 停車場名欄に記載する。

- キ 停車場名の電報略号及び閉そく方式の種類 ダイヤの右側に左側から電報略号及び閉そく方式の種類の順序に区画して記載する。ただし閉そく方式を併合する区間にあつては、閉そく欄を2欄とし、右側には併合した場合の閉そく方式を記載する。

- ク 本線の有効長 最右側欄に記載する。

- ケ 乗降場のある副本線及び上下列車の退避できる副本線 有効長欄に記載する。

- コ 電化区間 最右側線に記載する。

- サ 変電所 ダイヤ右側欄外に記載する。

- シ 線数の区別 閉そく方式種類欄に記載する。

- ス 本線路に機関車給水設備(予備も含む。)のある停車場 ダイヤ右側欄外に記載する。

- (3) 列車ダイヤに表示する記号 省略

-

(4) 停車場の種類又は施設の状況等を表示する記号

-

ア 停車場の種類を表示する記号

- 信号場 (作者注:「○」の中に「×」)

- 仮停車場 (仮)

- 折返式停車場 S

- 職員無配置停車場 ●

- 職員無配置停車場(業務委託駅) (作者注:「○」の左半分を塗りつぶした記号)

- 旅客列車相互の行違いのできない停車場(回送列車を除く。) △

- 上下本線を区別できない停車場(閉そく区間の中間に介在する停車場には、これを省略する。) ▲

- イ 停車場の施設を表示する記号 省略

-

ウ 閉そく方式の種類を表示する記号

- 自動閉そく式施行区間 A

- 連動閉そく式施行区間 C

- 連査閉そく式施行区間 T

- 通票閉そく式施行区間(通票の種類を記載する。) (1、2、3、4)

- 票券閉そく式施行区間(通標(作者注:原文ママ)の種類を記載する。) (一、二、三、四)

-

エ 電化区間を表示する記号

- 直流電化区間 — — — — — — — —

- 交流電化区間 (作者注:波線)

- 変電所 (作者注:「○」の中に「ヘ」)

-

オ 線数を表示する記号

- 複線区間 (作者注:実線)

- 3線区間 (作者注:実線の上に破線)

- 4線区以上 (作者注:二重線)

-

ア 停車場の種類を表示する記号

-

(5) 通過又は停車の表示

-

ア 列車線によつて停車又は通過が判明しがたい場合は、次に掲げるところにより、停車又は通過を表示する。ただし、特別の事由のある場合は、これによらないことができる。

- (ア) 特別急行旅客列車、普通急行旅客列車、準急行旅客列車、荷物列車及び通過本位の貨物列車には、停車場線に「○」印を付けて停車を表示する。

- (イ) 前(ア)以外の列車には、停車場線に「➝」印を付けて通過を表示する。

- イ 旅客列車で客荷扱をしない停車の場合は、停車場線に「⇀⇀」印を付けてこれを表示する。

-

ア 列車線によつて停車又は通過が判明しがたい場合は、次に掲げるところにより、停車又は通過を表示する。ただし、特別の事由のある場合は、これによらないことができる。

- (6) 2分目及び1分目列車ダイヤの時刻表示記号 省略